CORSAR

Laufzeit: 2023-2025

Das Projekt CORSAR ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des Zentralen Innovationsprogrammes des Mittelstandes finanziertes Kooperationsprojekt. Ziel ist die Entwicklung einer Simulationsumgebung, die genutzt werden soll, um Sicherheitszonen an Bord von Schiffen im Zusammenhang mit alternativen Kraftstoffen (LNG, Methanol und Ammoniak) flexibler zu planen.

Als Projektpartner beschäftigt sich der Lehrstuhl für Technische Thermodynamik Rostock mit der Implementierung sowohl thermodynamischer als auch fluiddynamischer Phänomene im Bezug auf die Ausbreitung von Kraftstoffen im Falle einer Leckage bei Betankungsprozessen. Derzeit existieren nicht ausreichend Vorgaben hinsichtlich der Zulassung von Schiffen, welche mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, um die Sicherheit des Personals gewehrleisten zu können. Durch die Nutzung von CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) können wichtige Erkenntnisse über notwendige Änderungen im Schiffsdesign gewonnen werden, die die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig den kosteneffizienten Schiffsentwurfsprozess unterstützen. Darüber hinaus dienen diese Simulationen als Grundlage für die Zertifizierung, was die Einführung von Schiffen mit alternativen Kraftstoffen erleichtern und beschleunigen kann.

ReveAl

Laufzeit: 2022-2025

Das Verbundvorhaben ReveAl ist ein vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt finanziertes Projekt. Das Ziel ist die Erforschung und Entwicklung einer bipolaren, umkehrbaren Brennstoffzelle. Eine solche Zelle kann unter Nutzung der gleichen Systemkomponenten sowohl als Brennstoffzelle als auch als Elektrolyseur betrieben werden, womit großes Potenzial besteht, nicht nur Kosten, sondern auch Platz und Gewicht einzusparen.

Im Vergleich zu bisherigen Systemen, welche mit einem einzigen pH-Wert arbeiten, kontrolliert die in ReveAl verwendete Bipolarmembran den pH-Wert der Kathode unabhängig von dem an der Anode. Dadurch können in der reversiblen Brennstoffzelle langzeitstabile, hochaktive und edelmetallfreie Katalysatoren sowie titanfreie Komponenten auch bei hohen Stromdichten verwendet werden. Einzigartiger Wassertransport verhindert zusätzlich Kathodenflutung und andere Komplikationen.

Das vom Lehrstuhl für Technische Thermodynamik bearbeitete Teilvorhaben befasst sich mit der Erarbeitung eines theoretischen Verständnisses der thermodynamischen Prozesse und des Stofftransports in der Nähe der bipolaren Zwischenschicht der reversiblen Brennstoffzelle. Eine Optimierung der vorliegenden Prozesse soll sicherstellen, dass die Versorgung der reaktiven Vorgänge in der bipolaren Zwischenschicht mit Edukt nicht zum limitierenden Faktor wird. Aus diesem Grund wird eine Optimierung der Geometrie der Brennstoffzelle hinsichtlich des reversiblen Betriebs angestrebt.

Ergänzend zu diesen Betrachtungen wird im Rahmen einer techno-ökonomischen Studie die Wirtschaftlichkeit unter besonderer Berücksichtigung der Zuverlässigkeit untersucht. Aus den Ergebnissen der techno-ökonomischen Studie sollen ebenfalls Maßnahmen zur Optimierung abgeleitet werden.

Hoplyt

Laufzeit: 2022-2025

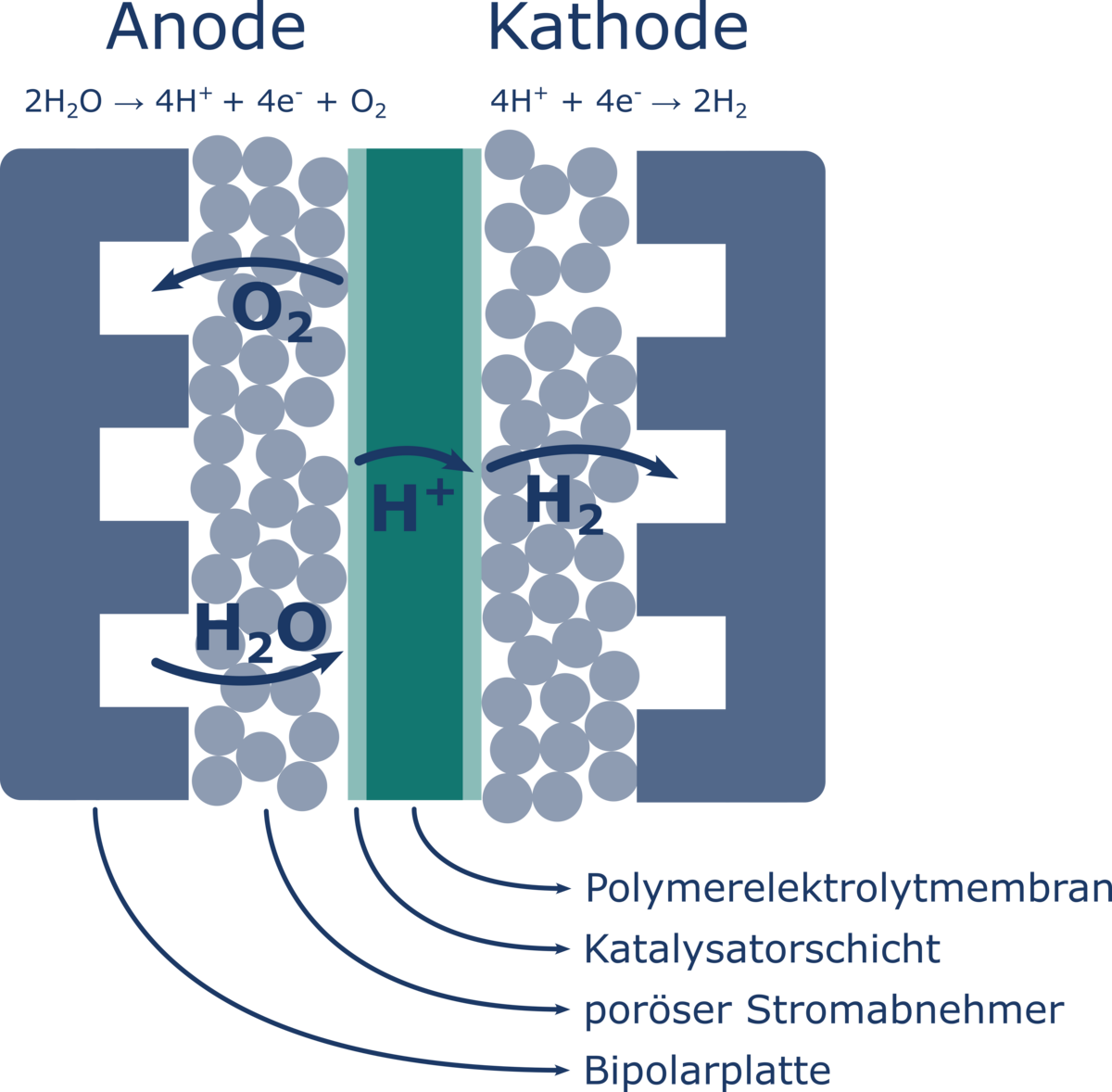

Das Verbundvorhaben Hoplyt ist ein vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt finanziertes Projekt zur Optimierung der Wasserstoffproduktion in Elektrolyseuren mit einer Polymerelektrolytmembran (PEM). Spezifischer sollen Potentiale in Hochtemperatur-PEM-Elektrolyseuren erforscht werden. Aktuell verfügbare Elektrolyseure erlauben nur sehr begrenzt einen dynamischen Betrieb und sind aus diesem Grund nicht geeignet für die volatile Verfügbarkeit von erneuerbar generiertem Strom. Die PEM-Elektrolyse verspricht eine dynamische Betriebsweise, die dem aktuellen Strommix schnell angepasst werden kann. Durch die Einbindung von Abwärme aus anderen Prozessen kann der elektrische Energiebedarf der PEM-Elektrolyse reduziert werden.

Im Rahmen des Verbundvorhabens soll eine Versuchsanlage die Optimierungspotentiale belegen/demonstrieren. Die zu erforschenden Potentiale liegen physisch beim Katalysator, der Membran, der fluiddynamischen Leitstruktur und dem generellen Stackdesign. Energetische Potentiale werden durch unterschiedliche Temperatur-, Druck und Spannungsfahrweisen erforscht.

Das Teilvorhaben „Thermo- und Fluiddynamik der Zellen“ des Lehrstuhls für Technische Thermodynamik wird die energetischen Potentiale und die fluiddynamsiche Leitstruktur simulativ untersuchen. Ein energetisches Simulationsmodell wird Prognosen zur Dynamik des Systems und die möglichen nutzbaren Abwärmeströme zulassen. Das Erstellen eines fluiddynamsichen Modells wird eine Abbildung des Stofftransports in den Makro- und Mikrostrukturen des Elektrolyseurs ermöglichen.

SimPleShip

Laufzeit: 2022-2025

Das Projekt SimPleShip ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des „Maritimen Forschungsprogramm“ gefördert Verbundvorhaben. Das Ziel ist die Entwicklung einer Simulationsplattform zur digitalen Gesamtanalyse und energetischen Betriebsoptimierung komplexer Passagierschiffe.

Mittels eines digitalen Abbildes (digital twin) können so Optimierungsmöglichkeiten bestehender Energiesysteme an Bord von Schiffen analysiert und Potentialanalysen zukünftiger neuer Energieerzeugungs- und -speichersysteme durchgeführt werden.

Das Projekt legt bei der Entwicklung, neben den Hauptkomponenten zur Energieumwandlung auf der Erzeugerseite, der Energiespeicherung und den antriebsseitigen Verbrauchern, einen besonderen Fokus auf passagierschifftypischen Anlagen wie zum Beispiel Klimatisierung und Wasseraufbereitung. Die Modellbibliothek enthält neben konventionellen Energiewandelsystemen Modelle neuartiger Systeme wie zum Beispiel Dual-Fuel-Motoren, Brennstoffzellen und Energiespeichersysteme in Form von elektrochemischen Batterien und thermischen Speichern.

Anhand der Modelle, die mit der Simulationsplattform erstellt werden, werden Untersuchungen hinsichtlich der Effizienzsteigerung in transienten Betriebszuständen wie z.B. dem Hotelbetrieb im Hafen, bei An- und Ablegemanöver oder das Verhalten des Systems unter verschiedenen klimatischen Bedingungen durchgeführt werden.

CAMPFIRE: Teilvorhaben CF08_2.3 und CF10_3

Laufzeit: 2020-2023

Das CAMPFIRE-Bündnis gehört zum Leitprojekt TransHyDE des BMFTRs. Das Projekt bündelt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die Umsetzung der gesamten Transportkette von grünem Ammoniak am Standort Energiehafen Rostock-Poppendorf in der Region Nord-Ost. Ziel ist die Entwicklung von Energieumwandlungs- und Speichersystemen auf der Basis von grünem Ammoniak.

Neben Logistikstrukturen für den Ammoniak-Import und den Betrieb von Schiffen werden Lösungen für die Versorgungssicherheit durch regionale Erzeugung und Speicherung benötigt. Es werden dynamische Wandlungstechnologien für stationäre und mobile Energieversorgung sowie Versorgung von Tankstellen und Leitungen entwickelt.

Das Teilvorhaben CF08_2.3 befasst sich mit der thermischen Kopplung innerhalb eines Systems aus Ammoniak-Gasmotor und Ammoniak- Zersetzungseinheit. Die Zersetzungseinheit wird für die Aufbereitung des Ammoniaks benötigt, um ein gut zündfähiges Gemisch zu erzeugen. Sowohl die thermische Kopplung als auch die Zersetzungseinheit werden am LTT mittels verschiedener Simulationen analysiert und optimiert. Im Teilvorhaben CF10_3 wird die landseitigen Betankung von Schiffen mit grünem Ammoniak untersucht. Der LTT bearbeitet dabei die Fragestellung der thermischen Aufbereitung des Ammoniaks für den Tankvorgang. Dazu wird eine Modellierung des Prozesses vorgenommen, um die auftretend Wärmeströme zu analysieren und verschiedenen Betankungskonzepte bewerten zu können.

Untersuchung und Test maßgeschneiderter Schmierstoffe für H2-Anwendungen

Laufzeit: 2023-2025

Das Forschungsprojekt wird im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und von der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreisläufe e.V. (DMGK) begleitet.

Der Einsatz von Wasserstoffmotoren ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende und kann in vielen Einsatzgebieten eine kostengünstige und zuverlässige Alternative zu Brennstoffzellenanwendungen darstellen. Als gasförmiger und kohlenstofffreier Kraftstoff hat Wasserstoff jedoch sehr schlechte Schmiereigenschaften. Um Performancevariationen zu vermeiden und eine optimale Schmierölauswahl zu erreichen, ist es Ziel des Verbundprojektes mit dem Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren, die Schmierölbeanspruchung im Wasserstoffbetrieb möglichst realitätsnah und systematisch im Labor nachzubilden sowie die beobachteten Schmierölveränderungen zu dokumentieren und zu bewerten. Es soll ein Anforderungskatalog für H2-Schmieröle erarbeitet werden der u. a. Auswahlkriterien und Ölempfehlungen, geeignete Analysenmethoden und Prüfparameter für Labor- und Komponententests sowie geeignete Testbedingungen für Motorlangzeittests einschließlich der erforderlichen Überwachungsparameter enthält. Dazu werden an ausgewählten Gasmotorenschmierölen bzw. speziell formulierten Modellölen relevante chemisch-physikalische Kenngrößen vergleichend analysiert. Durch die im Projekt generierte Datenbasis entsteht für KMUs im Schmierölbereich, aber auch für Analysendienstleistern oder Gerätehersteller der Nutzen, ihre Geschäftsfelder in Richtung CO2-neutrale Kraftstoffe und nachhaltige Schmierstoffe ausrichten zu können. KMUs erhalten über dieses Projekt den Zugang zum stark wachsenden Wasserstoffmarkt. Aufgrund der immer schärferen Abgasgesetzgebungen und dem politischen Druck in Hinblick auf klimafreundliche Mobilität ist dies ein zentrales Element, um die Zukunftsfähigkeit der Branche zu gewährleisten.

Dynamisches Exergiekonzept für eine effizientere transiente Betriebsweise gekoppelter thermisch-elektrischer Energieversorgungsstrukturen

Laufzeit: 2019-2024

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird beabsichtigt, mit Hilfe von instationären Modellierungs- und Simulationsansätzen eine innovative Methodik zur dynamischen Bilanzierung von Exergieinhalten thermisch-elektrischer Energieversorgungsstrukturen zu entwickeln und ihren Nutzen zu demonstrieren. Die Problemstellung begründet sich durch die mit transienten Betriebsweisen verbundenen Wärmeübergänge und die damit einhergehenden Exergieverluste, die bisher bei der Untersuchung von Energiesystemen nicht berücksichtigt werden. Aufgrund des fortschreitenden Ausbaus von fluktuierend einspeisenden erneuerbaren Energien in das Stromnetz kommt es bei der gekoppelten Bereitstellung von Strom und Wärme zu häufigeren Laständerungen. In der Konsequenz erfolgen dadurch ein höherer Verbrauch von fossilen Energieträgern und höhere Kohlendioxidemissionen im Vergleich zum stationären Betrieb. Als Demonstrationsobjekt für das Konzept soll eine typische Gas- und Dampfturbinenanlage mit Wärmespeicher dienen, wie in sie in großer Zahl sowohl in Deutschland als auch international zur Bereitstellung von thermischer und elektrischer Energie genutzt wird. Durch die Untersuchung von transienten Exergieverlusten lassen sich neue Bewertungsparameter zum Betrieb und zur Dimensionierung von Energieversorgungsstrukturen ableiten. Im ersten Ansatz kann damit für die Auswahl einer geeigneten Erzeugungsanlage die für den tatsächlich auftretenden dynamischen Betrieb optimale Anlage gewählt werden und nicht wie derzeit üblich die für den Nominalbetriebspunkt optimale Anlage, wodurch eine Reduzierung von Emissionen und Energieeinsatz erfolgt. Darüber hinaus soll durch den Einsatz innovativer Regelkonzepte aktiv das Auftreten von transienten Wärmeströmen und damit einhergehender Exergieverluste vermieden werden.

Abgeschlossene Projekte

- ESTAWIK 3D: Modellierung der Gradienten in dynamischer Biomassefeuerung

- Netz-Stabil: Netzstabilität durch thermische Anlagen und Sektorenkopplung

- MEmBran - Modellierung von Emissionen und Brennstoffverbrauch beim Manövrieren von Schiffen (BMWi)

- Eta-Up: Steigerung des Gesamtnutzungsgrades und Reduzierung der Reibverluste am mittelschnelllaufenden Dieselmotor (BMWi)

- LEDF-II (Low Emission Dual Fuel - Konzepte) - Innovative Brennverfahrenskonzepte für effiziente und emissionsarme Schiffsdieselmotoren der nächsten Generation (BMWi)

- Mehrfacheinspritzstrategien Optimierung Gemisch/Verbrennung Großdieselmotor (DFG)

- VESTAadd - Entwicklung einer Simulationsmethodik zur Überprüfung und Optimierung verschiedener Anlagenkonzepte für die Anwendung stark fluktuierender Ersatzbrennstoffe (BMWi)

- THERRI: Ermittlung von Kennwerten zur Bewertung thermischen Ermüdungsrisswachstums in Kraftwerken (BMWi)

- VESTAplus - Simulationsgestützte numerische Untersuchungen von Wärmeübergangseffekten in stationären Wirbelschichtanlagen unter Berücksichtigung verschiedener Brennstoff- und Anlagenkonzepte (AiF)

- Wear investigation model for primary and secondary controlled thermal power plants of the Entso-E-grid, VGB PowerTech 362

- Auswirkungen von fluktuierender Windenergieeinspeisung auf das regel- und thermodynamische Betriebsverhalten konventioneller Kraftwerke in Deutschland, Teil II, VGB PowerTech 333

- Auswirkungen von fluktuierender Windenergieeinspeisung auf das regel- und thermodynamische Betriebsverhalten konventioneller Kraftwerke in Deutschland, VGB PowerTech 283

- J.Safarov, Thermodynamische Eigenschaften von Meerwasser, DFG

- S.Herrmann, Schwingdrahtviskosimeter mit integriertem Ein-Senkkörper-Dichtemessverfahren für Untersuchungen an Gasgemischen in größeren Temperatur- und Druckbereichen, DFG

- R.Bank, Theoretische und experimentelle Untersuchungen von Katalysatorenzur dieselmotorischen Abgasnachbehandlung zur Unterstützung von On-Board-Diagnose-Systemen, Drittmittel

- M.Epp, MAPRO - Maritime Allianz Profile - Untersuchung des Verbrennungsverhaltens schwerölbetriebener Dieselmotoren am Beispiel eines Einzylinder-Forschungsmotors mit Hilfe laseroptischer Messverfahren mit dem Hintergrund schwankender Kraftstoffqualitäten, BMBF

- M.Reißig, Untersuchungen zum Kaltstartverhalten eines direkteinspritzenden Ottomotors, Drittmittel

- J.Turnow, Analyse der physikalischen Mechanismen zur Erhöhung des Wärmeübergangs auf Dellenoberflächen, DFG

- G.Steffen, Berechnungen zum Wärmehaushalt eines wassergekühlten E-Motors, Drittmittel

- M.Walter, N. Kornev, Untersuchung von turbulenten Mischungsvorgängen mit chemischer Reaktion mittels RANS und LES, Haushalt

- N.Kornev, A.Taranov, E.Shukin, ShipLES, BMWI

- E.Sixel, CFD Berechnung von Strömung und Verbrennung in der Vorkammer eines Otto-Gas-Motors

- U.Walter, Untersuchung des Wärmehaushalt eines Nassläufer-E-Motors

- A.Schulze, Grundlagenuntersuchungen am Rostocker Ringbrenner

- J. Safarov, Examination of thermal properties of heat transfer substances and the resulting optimization of concepts of technical installations, ASE 1073355, Alexander von Humboldt Stiftung

- C.Janssen, Thermodynamische Modellrechnung zur Simulation der verbrennungsmotorischen Prozesse und der Schadstoffbildung, Drittmittel

- N.Chindaprasert, Two-Zone Combustion Model in Spark Ignition Engine, Drittmittel

- S.Jahnke & V. Zhdanov & M.Walter, Untersuchung von Mischungsvorgängen in Strahlmischern mit der Grobstruktursimulation unter Berücksichtigung von Wärmeübertragung und chemischer Reaktion, DFG-SPP 1141

- H.Kröger & D.Wendig, Flammenrückschlag durch verbrennungsinduziertes Wirbelaufplatzen in freien Wirbelröhren, DFG

- F.Gottelt,Kraftwerksbetrieb bei Einspeisung von Windparks, Drittmittel

- D.Buttig, Untersuchung zur Diffusion von Gasen und Dämpfen in einer Loschmidt-Zelle mittels holografischer Interferometrie, DFG

- D.Webersinke, Optimierung der Kühlung elektronischer Baugruppen, Drittmittel