Wir bieten laufend Themenstellungen für alle Arten studentischer Arbeiten an. Der einfachste Weg besteht in einer direkten Kontaktaufnahme mit einem unserer Mitarbeiter, dessen Forschungsgebiete Sie interessieren!

Interesse an einer Studienarbeit im Ausland?

Bachelor-, Studien- oder Masterarbeiten können auch in Kooperation mit anderen Universitäten im Ausland geschrieben werden. Der Lehrstuhl verfügt über zahlreiche Kontakte zu ausländischen Partner. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an Prof. Müller.

Aktuelle Ausschreibungen für Arbeiten direkt am Lehrstuhl

Numerische Strömungs- und Reaktionsmodellierung in Energie- und Verfahrenstechnik

Individuelle Themenwahl in Absprache

Bachelor- oder Masterarbeit

Hintergrund

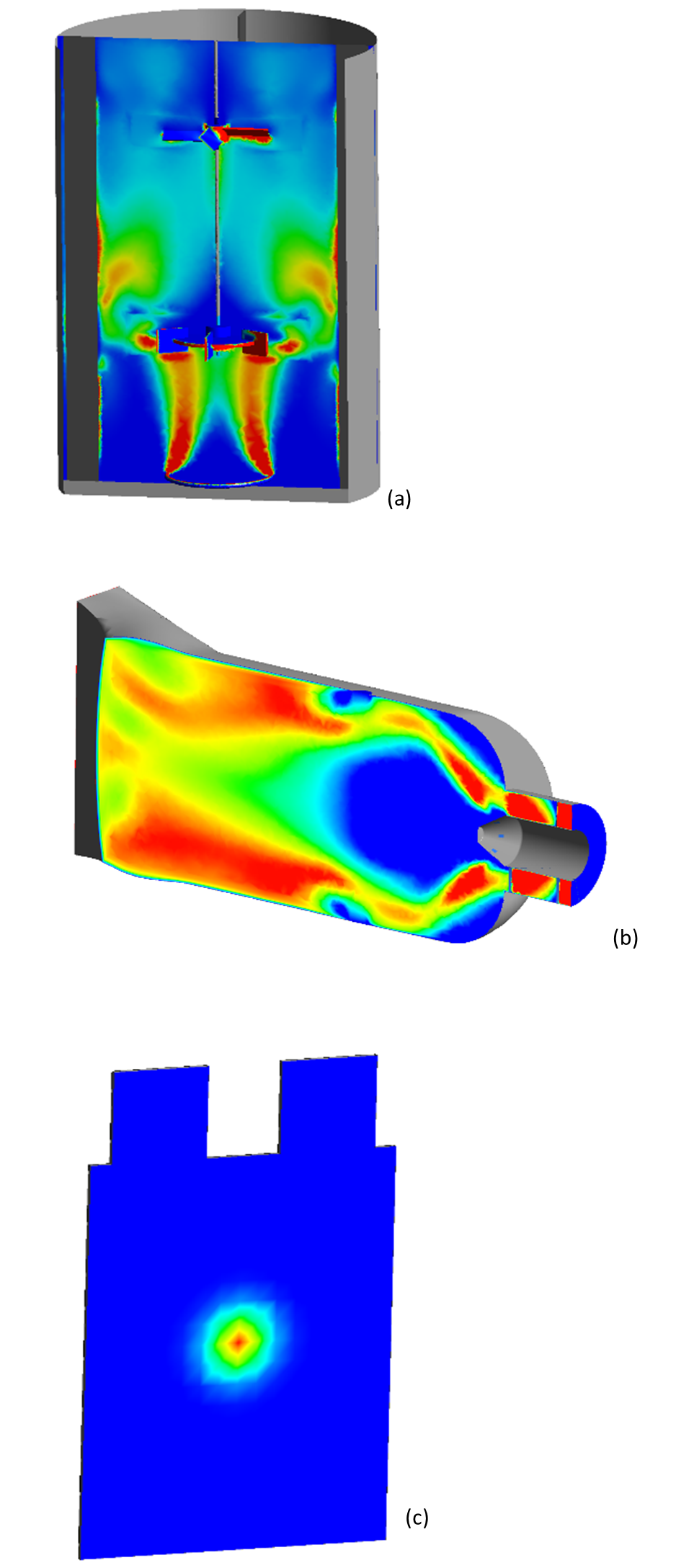

Numerische Strömungsmechanik (CFD) hat sich als Schlüsseltechnologie in der Analyse und Optimierung komplexer thermo-physikalischer Prozesse etabliert. In einer Vielzahl industrieller Anwendungen – von Verbrennungs- und Energiesystemen über chemische Reaktoren bis hin zu Batteriespeichern – spielen Strömung, Wärme- und Stofftransport sowie chemische Reaktionen eine zentrale Rolle für Effizienz, Sicherheit und Emissionsverhalten. Um diese Prozesse realitätsnah abzubilden, kommen je nach Fragestellung verschiedene physikalische Modelle, Mehrphasenansätze und Reaktionsmechanismen zum Einsatz.

Mögliche Themenfelder

Je nach Interessenslage und Studienschwerpunkt können unter anderem folgende Themen bearbeitet werden:

Reaktive Strömungen in Brennkammern und Industrieprozessen (z. B. mit Eddy Dissipation oder Flamelet-Modellen)

Einfluss diskreter Partikelphasen auf Verbrennung und Emissionsbildung

Kavitation und Phasenwechsel in Einspritzsystemen oder Ventilen

Gas-Flüssig-Strömungen in gerührten Reaktoren zur Analyse von Stoff- und Wärmetransport

Thermoelektrische Modellierung und Temperaturmanagement von Batteriemodulen

Vorgehen und Methodik

Nach einer individuellen Themenabsprache erfolgt eine Einführung in die relevanten physikalischen Modelle (Turbulenz, Reaktion, Phasenwechsel etc.) und die numerische Simulationsumgebung (z. B. Ansys Fluent). Darauf aufbauend wird ein Geometriemodell erstellt, geeignete Randbedingungen definiert und eine systematische Parametervariation durchgeführt. Die Auswertung umfasst u. a. Temperatur- und Stoffverteilungen, Effizienzkennzahlen oder Erosionsindikatoren – je nach Thema.

Zielsetzung

Ziel ist es, durch simulationsgestützte Untersuchungen fundierte Einblicke in das Zusammenspiel physikalischer Effekte zu gewinnen und daraus Handlungsempfehlungen für Design oder Betrieb technischer Systeme abzuleiten. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt im persönlichen Gespräch.

Kontakt

Bei Interesse an einer themenoffenen Arbeit im Bereich Strömung, Reaktion und Energie wenden Sie sich gerne an: M. Sc. Erik Ortmann

Zuverlässigkeitsanalyse einer kryogenen Carbon-Capture-Technologie zur CO₂-Abscheidung

Masterarbeit

Im Zuge der Energiewende und der zunehmenden Notwendigkeit zur Reduktion von Treibhausgasemissionen gewinnen CO2-Abscheidungstechnologien zunehmend an Bedeutung. Kryogene Verfahren zur CO2-Abscheidung stellen dabei eine vielversprechende Alternative zu chemischen Verfahren dar, insbesondere im Hinblick auf Reinheit des abgeschiedenen CO2 und Integration in bestehende industrielle Prozesse. Eine fundierte Zuverlässigkeitsanalyse ist notwendig, um die Praxistauglichkeit und Betriebssicherheit solcher Systeme zu bewerten.

Ziel und Inhalt der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Durchführung einer Zuverlässigkeitsanalyse für eine kryogene CO2-Abscheidungstechnologie. Dabei sollen sowohl technische Komponenten als auch betriebliche Randbedingungen berücksichtigt werden. Auf Basis von Modellen und Literaturdaten sollen Schwachstellen identifiziert und Optimierungspotenziale aufgezeigt werden.

Mögliche Arbeitspakete

- Entwurf und detaillierte Beschreibung eines geeigneten Anlagenkonzepts

- Recherche und strukturierte Aufbereitung relevanter Zuverlässigkeitsdaten

- Aneignung und praktische Anwendung von Methoden der Zuverlässigkeitsberechnung (z. B. FMEA, FTA, MTBF, Ausfallraten)

- Durchführung einer systematischen Zuverlässigkeitsanalyse

- Energetische Betrachtung und Analyse potenzieller Synergien

- Identifikation und Bewertung von Optimierungspotenzialen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Energieeffizienz

Betreuer des Lehrstuhls: M.Eng. Lena Daum

Techno-ökonomische Analyse ausgewählter CO₂-Abscheidungstechnologien: Vergleich zwischen kryogener Abscheidung und Electro Swing Adsorption (ESA)

Bachelor- oder Masterarbeit

Ziel und Inhalt der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine umfassende techno-ökonomische Untersuchung zweier innovativer CO2-Abscheidungstechnologien – der kryogenen CO2-Abscheidung und der Electro Swing Adsorption (ESA) – durchgeführt werden. Ziel ist es, die technischen Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten, wirtschaftlichen Potenziale und Herausforderungen beider Technologien systematisch zu analysieren und miteinander zu vergleichen.

Mögliche Arbeitspakete

- Stand der Entwicklung und aktuelle Forschungsansätze

- Typische Einsatzgebiete (z. B. Industrie, Schifffahrt)

- Techno-ökonomische Bewertung

- Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/OPEX)

- Potenzial zur Integration in bestehende industrielle Prozesse (konkreter Anwendungsfall)

- Verfügbarkeit und Lebensdauer der eingesetzten Materialien

- Vergleich der Technologien anhand definierter technischer und wirtschaftlicher Kriterien

- Potenzial für zukünftige Anwendung im Kontext der Klimaneutralität

Betreuer des Lehrstuhls: M.Eng. Lena Daum

Zuverlässigkeitsanalyse von Wasserstoffspeichertechnologien

Masterarbeit

Wasserstoff gilt als zentraler Baustein für eine nachhaltige Energiewende. Eine besondere Herausforderung liegt dabei in der zuverlässigen Speicherung des Wasserstoffs. Herkömmliche Speicherverfahren, wie Hochdruck- oder Flüssigspeicher, stellen hohe Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Alternative Technologien, wie beispielsweise Metallhydridspeicher, eröffnen interessante Perspektiven für eine sichere und kompakte Wasserstoffspeicherung.

Ziel und Inhalt der Arbeit

In dieser Masterarbeit soll ein innovatives Anlagenkonzept zur Speicherung von Wasserstoff entwickelt werden. Die Zuverlässigkeit des Konzepts wird dabei mithilfe etablierter Methoden der Zuverlässigkeitsberechnung bewertet und gezielt optimiert. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie Wasserstoff effektiv, sicher und zuverlässig gespeichert sowie ein- und ausgespeichert werden kann. Dabei sollen insbesondere Synergien berücksichtigt werden, etwa hinsichtlich der erforderlichen Wärmeströme bei Metallhydridspeichern. Ziel der Arbeit ist es, entscheidende Einflussgrößen auf die Zuverlässigkeit der Anlage zu identifizieren, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Optimierungspotenziale hinsichtlich Zuverlässigkeit und Energieeffizienz aufzuzeigen.

Mögliche Arbeitspakete

- Entwurf und detaillierte Beschreibung eines geeigneten Anlagenkonzepts

- Recherche und strukturierte Aufbereitung relevanter Zuverlässigkeitsdaten

- Aneignung und praktische Anwendung von Methoden der Zuverlässigkeitsberechnung (z. B. FMEA, FTA, MTBF, Ausfallraten)

- Durchführung einer systematischen Zuverlässigkeitsanalyse

- Energetische Betrachtung und Analyse potenzieller Synergien (insbesondere bei Metallhydridspeichern)

- Identifikation und Bewertung von Optimierungspotenzialen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Energieeffizienz

Bedeutung der Arbeit

Diese Masterarbeit trägt wesentlich zur Entwicklung und Optimierung zuverlässiger und energieeffizienter Wasserstoffspeicherlösungen bei. Sie liefert einen wichtigen Beitrag, um die Nutzung nachhaltiger Energiesysteme weiter voranzutreiben und deren Umsetzung in der Praxis zu fördern.

Betreuer des Lehrstuhls: M.Sc. Finn Börje Wesemeyer

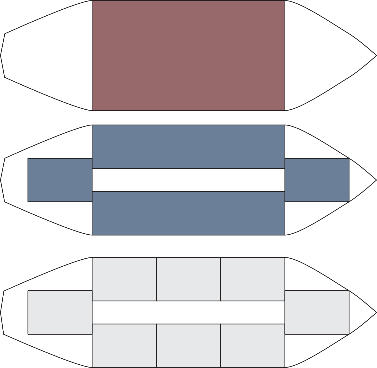

Entwicklung und Untersuchung eines Aggregationsverfahren von Raumvolumen

Projekt Maschinenbau, Bachelor- oder Studienarbeit

Passagierschiffe sind komplexe Systeme die neben dem eigentlichen Schiffsbetrieb auch die Bedürfnisse der Passagiere erfüllen müssen. Dazu zählt unter anderem auch die Bereitstellung von Wärme um die Raumluft auf Komforttemperatur einstellen zu können.

Die präzise Simulation von Schiffssystemen, insbesondere von Schiffskabinen, ist von essentieller Bedeutung für die maritime Industrie, um die energetische Leistungsfähigkeit und das thermische Verhalten von Schiffen zu verstehen und zu optimieren. Die Verwendung fortschrittlicher Modellierungstechniken, wie sie in Modelica zur Verfügung stehen, bietet dabei eine leistungsfähige Möglichkeit, komplexe Systeme zu beschreiben und zu simulieren. Eine der aktuellen Herausforderungen besteht darin, die Balance zwischen der detaillierten Modellierung von Schiffskabinen und der Effizienz der Simulation zu finden. Insbesondere die Notwendigkeit, jede einzelne Kabine im Modell separat zu modellieren, führt oft zu langen Simulationszeiten und einem hohen Rechenaufwand.

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob eine Aggregation von Volumen in Modelica eine praktikable Lösung bietet, um die Modellier- und Rechenzeit zu reduzieren, ohne die Genauigkeit der Simulation zu beeinträchtigen. Dieser Ansatz verspricht nicht nur eine verbesserte Effizienz bei der Modellierung von Schiffssystemen, sondern auch eine präzise Abbildung des thermischen Verhaltens in unterschiedlichen Betriebsszenarien. Durch eine umfassende Analyse und Simulation soll ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen von Volumenaggregation auf die Simulation von Schiffskabinen in Modelica erlangt und damit ein Beitrag zur Optimierung von Simulationsprozessen in der maritimen Industrie geleistet werden.

Mögliche Arbeitspakete:

- Literaturrecherche zu Aggregationsverfahren.

- Entwicklungsprozess für ein Aggregationsverfahren entwerfen und planen.

- Implementierung des Aggregationsverfahrens in Modelica.

- Durchführung von Simulationen mit verschiedenen Aggregationsstufen und Analyse der Ergebnisse.

- Bewertung der Simulationsergebnisse hinsichtlich Rechenzeit und Genauigkeit.

Betreuer des Lehrstuhls: Max Zimmermann

Energieoptimierung an Board von Kreuzfahrtschiffen

Projekt Maschinenbau, Bachelor- oder Studienarbeit

Kreuzfahrtschiffe sind heutzutage für einen wichtigen Anteil der gesamten Schadstoffemissionen verantwortlich (CO2, NOx…). Daher hat die internationale maritime Organisation (IMO) neue Strategien eingeführt, um die Treibhausgasemissionen des Schifffahrtsektors bis 2050 um mindestens 50% im Vergleich zu 2008 zu reduzieren.

Ein großer Schritt zur Dekarbonisierung des Schifffahrtsektors besteht in die Nutzung von kohlenstofffreien Treibstoffen. Ein weiteres Optimierungspotenzial liegt in der Entwicklung neuer Konzepte zur Energieerzeugung bzw. Speicherung sowie der effizienten Kopplung der einzelnen komplexen Schiffsysteme. Insbesondere Kreuzfahrtschiffe sind komplexe Systeme diverser energetischer Erzeuger und bieten ein erhebliches Potential zur Gesamtsystemoptimierung.

Mögliche Themenbereiche:

- Motorprozessmodelliereung

- Batterie-Konzepte und Batteriemanagementsysteme

- Brennstoffzellen

- Klimatisierung

Arbeitsinhalte

- Untersuchung verschiedener Motorkonzepte

- Prozesssimulation des stationären sowie des dynamischen Motorbetrieb zum Beispiel beim Manövrieren während der Hafeneinfahrt

- Analyse verschiedener Batterie-Konzepte

- Optimierung des Batteriemanagementsystems

- Modellierung verschiedener Brennstoffzellensysteme

- Untersuchung des thermischen Speicherpotetials der klimatisierten Räume

Betreuer des Lehrstuhls: Marouane Barbri, Max Zimmermann