Wir bieten laufend Themenstellungen für alle Arten studentischer Arbeiten an. Der einfachste Weg besteht in einer direkten Kontaktaufnahme mit einem unserer Mitarbeiter, dessen Forschungsgebiete Sie interessieren!

Interesse an einer Studienarbeit im Ausland?

Bachelor-, Studien- oder Masterarbeiten können auch in Kooperation mit anderen Universitäten im Ausland geschrieben werden. Der Lehrstuhl verfügt über zahlreiche Kontakte zu ausländischen Partner. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an Prof. Müller.

Aktuelle Ausschreibungen für Arbeiten direkt am Lehrstuhl

Genauigkeits- und Sensitivitätsbewertung einer Zuverlässigkeitsanalyse für ein Metallhydridspeichersystem mittels Monte-Carlo-Simulation

Projekt-, Bachelor-, Studien-, Masterarbeit

Die Speicherung von Wasserstoff ist ein zentrales Element zukünftiger Energiesysteme. Metallhydridspeicher stellen dabei eine vielversprechende Option dar, da sie eine kompakte, sichere und reversible Wasserstoffspeicherung ermöglichen. Für die Einordnung ihrer Praxistauglichkeit sind Zuverlässigkeitsanalysen ein wichtiges Werkzeug. In der Praxis hängen deren Ergebnisse jedoch stark von Eingangsannahmen und Datenqualität ab (z. B. Ausfallraten, Verteilungen, Betriebsprofile). Um belastbare Aussagen treffen zu können, muss daher untersucht werden, wie robust bzw. wie “genau” die Ergebnisse einer Zuverlässigkeitsanalyse gegenüber Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind.

Ziel und Inhalt der Arbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Genauigkeits- und Robustheitsbewertung einer bereits vorliegenden Zuverlässigkeitsanalyse eines Metallhydridspeichersystems.

Hierzu sollen Monte-Carlo-Simulationen (und optional ergänzende Sensitivitätsanalysen) genutzt werden, um zentrale Eingangsparameter systematisch zu variieren und zu quantifizieren, wie stark sich Kenngrößen der Systemzuverlässigkeit (z. B. Verfügbarkeit, Ausfallwahrscheinlichkeit, MTTF/MTBF o. Ä., je nach Basismodell) dadurch verändern.

Die zugrundeliegende Zuverlässigkeitsanalyse (inkl. Systemstruktur) ist bereits erstellt und wird als Basis bereitgestellt. Schwerpunkt der Arbeit ist die methodische Erweiterung um Unsicherheits- und Sensitivitätsbetrachtungen sowie die Interpretation der resultierenden Streuungen und Einflussfaktoren.

Mögliche Arbeitspakete

- Einarbeitung in die bereitgestellte Zuverlässigkeitsanalyse und Definition relevanter Ergebnisgrößen (KPIs)

- Identifikation geeigneter Eingangsparameter (z. B. Ausfallraten, Reparaturzeiten, Redundanzannahmen, Betriebs-/Lastprofile) und Festlegung plausibler Variationsbereiche bzw. Verteilungen

- Aufbau einer oder mehrerer Monte-Carlo-Simulationen zur Variation der Eingangsparameter (inkl. Reproduzierbarkeit, Konvergenzbetrachtung)

- Auswertung der Ergebnisstreuung: Bestimmung von Konfidenzintervallen, Bandbreiten und Robustheitsbereichen

- Untersuchung, um welche Faktoren Eingangsparameter variiert werden müssen, um definierte Änderungen in den Ergebnissen zu erzeugen (z. B. Schwellenwerte/“Break-even”-Punkte)

- Sensitivitätsanalyse zum Einfluss einzelner Parameter (z. B. One-at-a-time, Rangkorrelation, Varianzbasierte Ansätze – je nach Umfang)

- Dokumentation der Methodik, Visualisierung und Interpretation der Ergebnisse, Ableitung von Empfehlungen zur Datengenauigkeit/Datenerhebung

Bedeutung der Arbeit

Die Arbeit trägt dazu bei, die Aussagekraft von Zuverlässigkeitsanalysen für Wasserstoffspeichersysteme besser einzuordnen. Durch die systematische Quantifizierung von Unsicherheiten und Sensitivitäten wird sichtbar, welche Eingangsgrößen die Ergebnisse dominieren und welche Datenqualität erforderlich ist, um belastbare Aussagen zur Systemzuverlässigkeit treffen zu können. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Bewertung und Optimierung komplexer Wasserstoffinfrastrukturen geleistet.

Betreuer des Lehrstuhls: M.Sc. Finn Börje Wesemeyer

Numerische Strömungs- und Reaktionsmodellierung in Energie- und Verfahrenstechnik

Individuelle Themenwahl in Absprache

Bachelor- oder Masterarbeit

Hintergrund

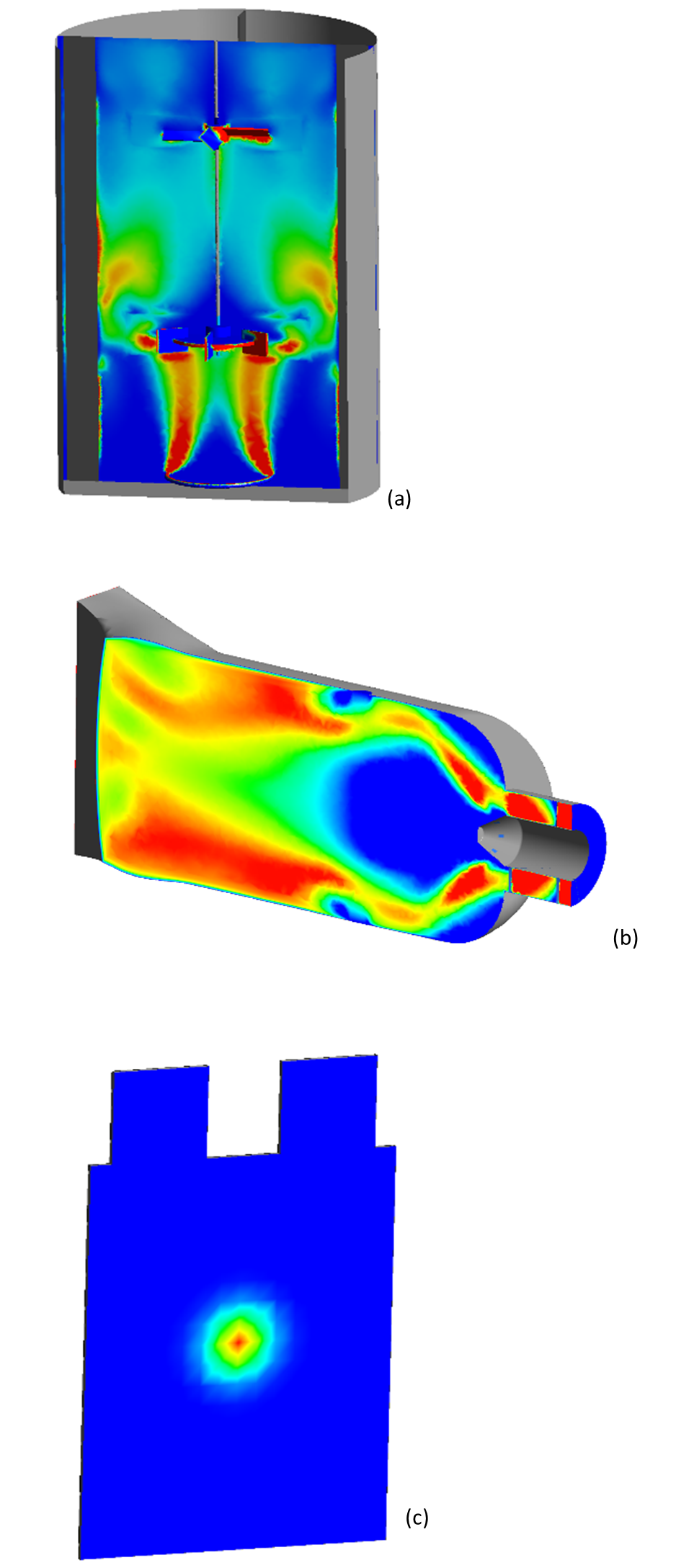

Numerische Strömungsmechanik (CFD) hat sich als Schlüsseltechnologie in der Analyse und Optimierung komplexer thermo-physikalischer Prozesse etabliert. In einer Vielzahl industrieller Anwendungen – von Verbrennungs- und Energiesystemen über chemische Reaktoren bis hin zu Batteriespeichern – spielen Strömung, Wärme- und Stofftransport sowie chemische Reaktionen eine zentrale Rolle für Effizienz, Sicherheit und Emissionsverhalten. Um diese Prozesse realitätsnah abzubilden, kommen je nach Fragestellung verschiedene physikalische Modelle, Mehrphasenansätze und Reaktionsmechanismen zum Einsatz.

Mögliche Themenfelder

Je nach Interessenslage und Studienschwerpunkt können unter anderem folgende Themen bearbeitet werden:

Reaktive Strömungen in Brennkammern und Industrieprozessen (z. B. mit Eddy Dissipation oder Flamelet-Modellen)

Einfluss diskreter Partikelphasen auf Verbrennung und Emissionsbildung

Kavitation und Phasenwechsel in Einspritzsystemen oder Ventilen

Gas-Flüssig-Strömungen in gerührten Reaktoren zur Analyse von Stoff- und Wärmetransport

Thermoelektrische Modellierung und Temperaturmanagement von Batteriemodulen

Vorgehen und Methodik

Nach einer individuellen Themenabsprache erfolgt eine Einführung in die relevanten physikalischen Modelle (Turbulenz, Reaktion, Phasenwechsel etc.) und die numerische Simulationsumgebung (z. B. Ansys Fluent). Darauf aufbauend wird ein Geometriemodell erstellt, geeignete Randbedingungen definiert und eine systematische Parametervariation durchgeführt. Die Auswertung umfasst u. a. Temperatur- und Stoffverteilungen, Effizienzkennzahlen oder Erosionsindikatoren – je nach Thema.

Zielsetzung

Ziel ist es, durch simulationsgestützte Untersuchungen fundierte Einblicke in das Zusammenspiel physikalischer Effekte zu gewinnen und daraus Handlungsempfehlungen für Design oder Betrieb technischer Systeme abzuleiten. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt im persönlichen Gespräch.

Kontakt

Bei Interesse an einer themenoffenen Arbeit im Bereich Strömung, Reaktion und Energie wenden Sie sich gerne an: M. Sc. Erik Ortmann

Additive für Flüssige Wasserstoffträger

Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

Beeinflussbarkeit der Viskosität und anderer Eigenschaften von LOHCs durch Additive

Wasserstoff wird als vielversprechender Kandidat für die Speicherung von Energie gesehen. Allerdings ist seine eigene Lagerung teilweise anspruchsvoll. Zur Lösung dieses Problems werden Flüssige Organische Wasserstoffträger (LOHC) eingesetzt. Diese binden Wasserstoff und erlauben so eine sichere und energiedichte Lagerung.

Die Handhabung von LOHCs wird wesentlich durch Ihre physikalischen Eigenschaften bestimmt. Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Viskosität, die nicht zu hoch sein sollte.

Ziel dieser studentischen Arbeit soll es sein mögliche Additive zur Beeinflussung der Viskosität und anderer wichtiger Eigenschaften von LOHCs zu testen. Dadurch sollen Grundlagen geschaffen werden, um die Handhabung der LOHCs zu verbessern ohne Abstriche bei Effizienz oder Speicherdichte in Kauf nehmen zu müssen.

Ansprechpartner: Dr. Riko Siewert